2025年2月24日(月)~3月16日(日)の記録(https://x.com/yumananahori)です。

ーーーーー

◇2月24日~3月2日は、難民・仮放免・外国籍・日本国籍の方から計102件の相談を受けました。

食料関係×4/住居関係×41/医療関係×13/入管関係×6/教育関係×1/その他×37

◆2月(2月3日~3月2日)は難民、難民・仮放免・外国籍・日本国籍の方から計413件の相談を受けました。

食料関係×30/住居関係×164/医療関係×44/入管関係×21/教育関係×4/その他×150

◇3月3日~3月9日は、難民・仮放免・外国籍・日本国籍の方から計51件の相談を受けました。

食料関係×1/住居関係×17/医療関係×6/入管関係×4/教育関係×0/その他×23

◇3月10日~3月16日は、難民・仮放免・外国籍・日本国籍の方から計93件の相談を受けました。

食料関係×7/住居関係×11/医療関係×16/入管関係×0/教育関係×5/その他×54

ーーーーー

■2月24日(月)「中野夜回り」

今日はつくろい東京ファンドの中野夜回り。外で寝ている方、建物の片隅で腰を下ろしている方。また寒さが振り返してきたような気がします。

■2月26日(水)「双子の生きる権利は守られるのか…異例の裁判に望みをつなぐアフリカ系家族が窮地に追い込まれるまで」

コメントを掲載していただきました。子供たちの医療保障は急務です。熱があっても苦しそうにしていても火傷をしてもなかなか病院に連れていってやれない現実があります。

■2月26日(水)「今月の鍋会」

火曜日はつくろい東京ファンドの鍋会(食事会)でした。今月は鶏ちゃんこ鍋、醤油ベースとトマトスープベースです。シェルターや地域の方、ボランティアの方、約20人とご一緒しました。美味しかったです。 花見の話が出ました。今年はいつ咲くのでしょうか?4月頭に花見かなあと話しました。楽しみです。

■2月28日(金)「一時生活支援事業を利用できるように!」

色々なビザの外国籍の方から「家賃が払えない」「ホームレスです」という相談を受けています。長期的な支援が必要な人もいますが、次の仕事が見つかるまでの短期的な支援だけ必要な人もいます。

しかし、制度がない。実際に生活困窮者自立支援制度の「一時生活支援事業」という短期間のシェルター事業があり、これは国籍も在留資格も関係ないので、誰でも利用できるはずなのですが使えないことがほとんどという現状です。

ある自治体のシェルターは空きが目立つということも聞いています。効率的な運営のためにも是非活用していただきたい。あと、これは日本人困窮者についても同様で使いづらいことになっているので、使いやすくすることは、すべての困窮者の「自立」の土台を整備することに繋がります。

■3月1日(土)「2ndゴール達成!」

ご協力くださった皆様、大変ありがとうございました。2ndゴールまで達成できました。お力添えに励まされています。立場を問わず住居や生活に困っている方のために活用します。この間も路上生活の方々を保護しました。しんどい状況。活路を見いだす努力を続けます。

■3月3日(月)「東京拘置所」

今日はあさイチで拘置所でした。自己責任だとスッキリサッパリ言い切れないことによく遭遇します。犯罪は犯罪であって法に基づいて対応されるべきですが、「犯罪させられてしまった」という表現がしっくりくる時があります。何がそうさせたのか。逸らさず正面から向き合いたいです。

■3月9日(日)「トークイベントのお知らせ」

5月16日(金)19時からロームシアター京都で、トークイベントに参加します。演出家の生田みゆきさんと御一緒します。是非お越しください。

■3月11日(火)「チャリティースリランカカレー」

本日15時まで「カフェ潮の路(東京都練馬区豊玉南1丁目4−2)」にて、チャリティーイベント開催中です。オススメはケーサリー。ほどよい甘さです。 最寄りは西武新宿線沼袋駅など。是非お越しください!

■3月13日(木)「財源枯渇、可能性を模索」

難民・仮放免の方々のためのシェルターや家賃支援をしています。続けていきたいのですが、財源が枯渇しかかっており継続が極めて困難な状況です。いつかは来ると覚悟していましたがいよいよです。今日も困窮する方々からの相談を複数受けました。より救えない日々になるかもですが、可能性を模索します。

■3月14日(金)「省庁交渉 ー一時生活支援事業とRHQー」

火曜日は移住者と連帯する全国ネットワークの省庁交渉でした。現場から課題を省庁の担当官の方にお伝えしてよりよい制度を目指していく場所です。

私からは生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業についてお話ししました。厚労省は全ての人が対象と明言。手引きでもそれを明記するとのこと。徐々にですが、前向きに検討を進めてくれているように感じます。しかし、自治体にこの話がいくと途端に立ち消えになり利用できなくなります。厚労省にはもう一歩進めてもらって、具体例をもって自治体に周知徹底していただきたいです。自治体では「自立」を就労自立として捉えて利用者を排除する傾向にあります。困窮者自立支援法の趣旨はそうじゃないんだよということを周知徹底してほしいです。

RHQのことも議論になりました。多々問題がありますが、支援者の方から却下される時に理由が説明されないのを改善してほしいと訴えがありました。本当にそうだなと私も思いました。しかし、担当官の方から説明はしないと返答。再度支援者から「本人が電話で申請をした時に家がありませんと相談したら、私たちもないです。バイバーイと言われて申請ができなかった例がある。この現実をご理解いただきたい」とお話ありました。これは私も知っています。私は「バイバイ事件」と勝手によんでいます。その話のあと、それは不適切だったと担当官の方の話がありました。しかし、却下の理由が説明されないことが続くなら、このような事件はなくならないでしょう。ブラックボックス化されるからです。水際作戦。追い返し作戦。この点は引き続き追っていきます。次年度からは所管が外務省から法務省になります。どのようになっていくでしょうか。

■3月15日(土)「仮放免者・監理措置者と就労」

「入管庁は対象者の一部に就労を認めるとしてきたが、許可件数は明らかにしなかった」

先日の入管担当官の方との交渉の場でも明らかにされませんでした。国連からは2022年11月に就労を認めるべきとする趣旨の勧告が出されており、その後の入管法改定で同条文が規定されました。しかし、現状を見ていると、形だけで国連への言い訳として扱われることに強い懸念を抱いています。言い方は良くないかもしれませんが、バカにされているように感じてしまいます。

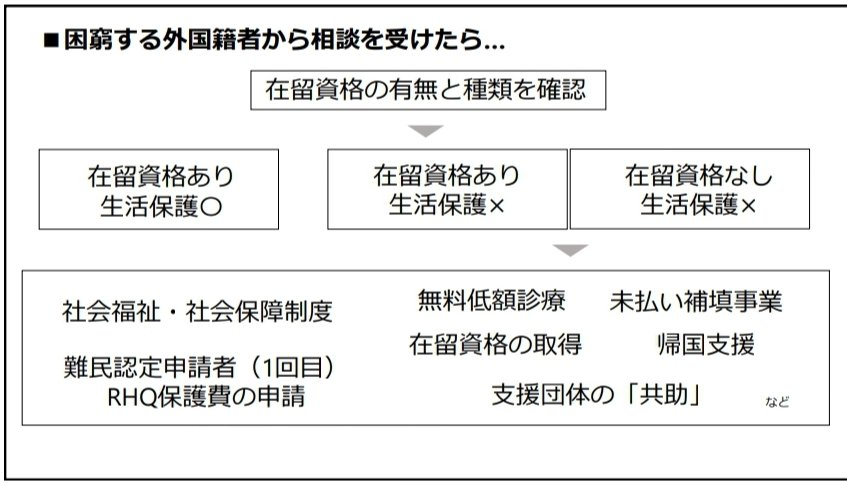

■3月15日(土)「制度の理解・実践→課題の共有→改善の模索とソーシャルアクション」

昨日は困窮者支援団体の方にお声がけいただき、困窮外国人支援の研修をさせていただきました。法制度を中心とした具体的な実践についてです。大変ありがとうございました。

社会福祉・社会保障制度と入管制度がクロスするこの領域は複雑で、それが故に理解や支援の枠が広まらない状況です。多くの方と方法論を共有できればと考えています。まずは制度の理解と実践。そして課題の共有と認識。その上での改善の模索とソーシャルアクション。 偉そうに言っていますが、できないことばかりです。今後は経済的事情からもっとできないことが増えるかもしれません。救えない人が増えるかもしれません。でも、できることを探して行動していくほかありません。 是非ご一緒できれば幸いです。

■3月16日(日)「生活困窮者自立支援全国研究交流大会」

第11回「生活困窮者自立支援全国研究交流大会」の報告書に、ご担当の方が作成の分科会レポートを掲載していただきました。大変ありがとうございます。 ぜひ困窮者支援関係の皆様とご一緒に、国籍関係なく貧困という軸で支援を協同し展開できていければ幸いです。

■3月16日(日)「堪える時期」

支援団体の財政が悪化し、支援の継続はとても困難になっています。 相談が殺到して支援が大変なことの苦労もありますが、支援したいのに支援できない苦しみはそれを上回ります。助けてほしいという懇願を断り、支援してきた人を打ち切り手放していく。 そうしたは支援は「支援」なのかと自問しつつ、今できることを探してやっていくほかないかなと感じています。堪える時期なのかもしれません。 厳しい環境ですが、可能性を模索します。